目前尚不清楚是誰首先提出在單個半導體芯片上製造兩個或更多晶體管的想法。這個想法可能起源於半導體元件生產剛開始之後。眾所周知,這種方法的理論基礎發表於上世紀 50 年代初。解決技術問題用了不到 10 年的時間,早在 60 年代初就生產了第一個在一個封裝中包含多個電子元件的設備 - 微芯片(芯片)。從那時起,人類就走上了一條尚未看到盡頭的進步之路。

IC的用途

目前,在集成設計中製造了多種集成度不同的電子組件。從它們中,您可以像積木一樣組裝各種電子設備。因此,無線電接收器的電路可以以不同的方式實現。起點是使用芯片和晶體管組。通過連接它們的引腳,您可以製作接收器設備。下一步是在集成設計中使用單個組件(每個都在自己的外殼中):

- 射頻放大器;

- 外差式;

- 混合器;

- 音頻放大器。

最後,最現代的變體 - 整個接收器在一個芯片中,您只需要添加幾個外部無源元件。顯然,隨著集成度的提高,電路的構建變得更加簡單。如今,即使是一台完整的計算機也可以在一個芯片上實現。它的性能仍然會低於傳統的計算設備,但隨著技術的發展,也許連這一點都可以被打敗。

芯片種類

現在有大量的芯片類型。幾乎任何完整的電子組件,無論是標準的還是專業的,都採用微設計。不可能在一篇評論中列出和分解所有類型。但總的來說,芯片根據其功能可以分為三個全局類別。

- 數字的.它們處理離散信號。數字電平被饋送到輸入端,數字形式的信號也從輸出端獲取。這類設備涵蓋了從簡單的邏輯元件到最先進的微處理器的各個領域。它還包括可編程邏輯矩陣、存儲設備等。

- 模擬.它們處理根據連續規律變化的信號。這種芯片的典型例子是音頻放大器。此類還包括集成線路穩定器、信號發生器、測量傳感器等。模擬類別還包括無源元件組(電阻器、RC電路等).

- 模擬到數字(數字到模擬).這些芯片不僅將離散數據轉換為連續數據,反之亦然。在同一情況下,源或接收信號可以被放大、轉換、調製、解碼等。模數傳感器廣泛用於各種技術過程的測量電路與計算設備的通信。

微電路也根據生產類型進行劃分:

- 半導體——在單個半導體晶體上製成;

- 薄膜 - 無源元件是在厚或薄膜的基礎上創建的;

- 混合:有源半導體器件被“種植”到無源薄膜元件(晶體管 ETC。)。

但是對於微電路的應用,這種分類在大多數情況下並沒有提供太多的實用信息。

芯片殼

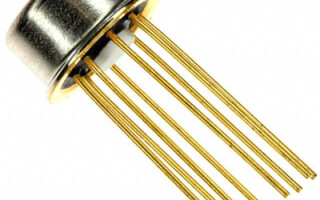

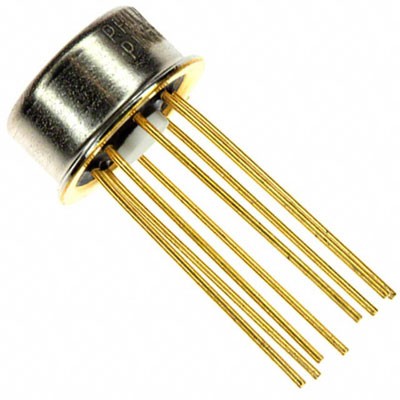

為了保護內部內容並簡化安裝,微電路被放置在一個封裝中。最初,大多數微電路都是在金屬外殼中生產的(圓形或矩形) 具有沿周邊佈置的柔性銷。

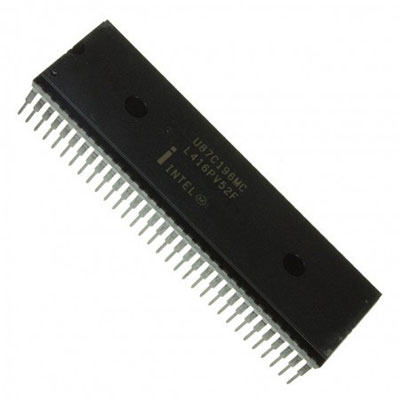

這種設計不允許使用小型化的所有優點,因為與晶體的尺寸相比,設備的尺寸非常大。此外,集成度低,只會加劇問題。六十年代中期,DIP (雙列直插式封裝),一個長方形盒子,兩邊都有剛性銷釘。體積龐大的問題並沒有解決,但是,這種解決方案可以實現更高的封裝密度,並簡化電子電路的自動化組裝。 DIP 封裝中芯片管腳的數量從 4 到 64 不等,儘管“腿”超過 40 條的封裝仍然很少見。

重要的! 國產DIP微電路的引腳間距為2.5mm,而進口——2.54mm(1 行 = 0.1 英寸)。因此,當相互替換完整的、看似類似的俄羅斯和進口產品時,就會出現問題。一個小的差異使得在電路板和麵板中安裝相同的功能和引腳分配設備變得困難。

隨著電子技術的發展,DIP封裝的缺點也越來越明顯。微處理器沒有足夠的引腳,增加引腳數量需要增加封裝尺寸。結束 DIP 統治時代的第二個問題是表面貼裝的普及。這些芯片不再安裝在板上的孔中,而是直接焊接到焊盤上。這種安裝方式被證明是非常合理的,這就是為什麼需要適合表面焊接的封裝芯片。以及“孔”安裝設備的位移過程(真洞) 元素命名為 貼片 (表面安裝細節).

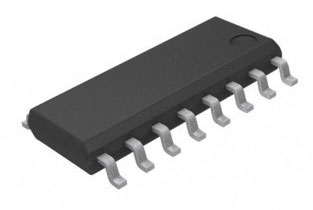

表面貼裝的第一步是引入 SOIC 封裝及其修改(SOP、HSOP 和其他變體)。與 DIP 一樣,它們的長邊有兩排定位銷,但它們平行於外殼的底部平面。

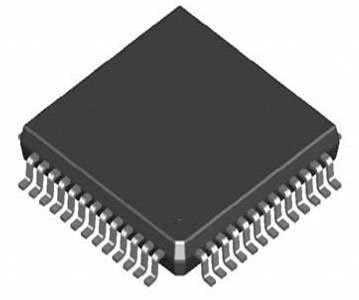

進一步的發展是 QFP 外殼。這種情況下每側都有方形銷。它類似於 PLLC 外殼,但仍然更接近 DIP 外殼,儘管引腳也都在圓周上。

一段時間以來,DIP 芯片在可編程器件領域佔有一席之地(ROM、控制器、PLM),但片上編程的普及也將真正的孔雙排封裝推出了該領域。如今,即使是似乎無法替代孔安裝的部件(例如集成穩壓器等)也採用 SMD 格式。

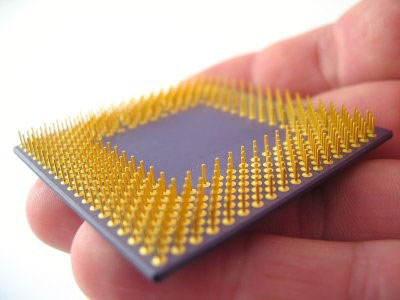

微處理器外殼的開發採用了不同的路徑。由於管腳的數量不適合任何合理尺寸正方形的周長,因此大芯片的腿以矩陣的形式排列(PGA、LGA等).

使用芯片的優勢

微芯片的出現徹底改變了電子世界(特別是在微處理器技術中)。佔據一個或多個房間的燈泡計算機被認為是一種歷史奇聞。但是現代處理器包含大約 200 億個晶體管。如果我們假設一個分立晶體管的面積至少為 0.1 平方厘米,那麼整個處理器所佔用的面積至少要 200000 平方米——大約 2000 個三居室的中型公寓。

還需要為內存、聲卡、聲卡、網絡適配器和其他外圍設備提供空間。安裝這麼多分立元件的成本將是巨大的,而且可靠性會低得令人無法接受。故障排除和維修將花費非常長的時間。很明顯,如果沒有高度集成的芯片,個人電腦的時代就不會發生。此外,如果沒有今天的技術,計算密集型設備,從消費者到工業或科學

電子產品的發展方向在未來很多年都是預先確定的。這首先是微芯片元件集成度的提高,這與技術的不斷發展有關。當微電子能力達到極限時,會有質的飛躍,但這是一個相當遙遠的未來。

相關文章: